Vivir es ser otro.

F. Pessoa

Las formas de relacionarse con el cine están cambiando dramáticamente pero, ¿qué hace del cine una experiencia que llamemos cine? Las intenciones de definirlo resultan de lo más disímiles. Se sugiere que sea cine aquel arte narrativo designado a sumergirnos en un ensueño, en una atmósfera, en una descripción. Sin embargo, a fuerza de creer en las crónicas, la narrativa es un arte que precede por mucho al cine. En oposición a las definiciones se concede al cine el valor metafísico del genio artístico, mediante el cual se legitiman todos los medios y las excepciones. Así la mirada del artista no tiene accesos posibles y sólo otro artista puede reconocerlo, validarlo y traducirlo. En este caso un programador.

A medida que las plataformas de distribución digital descentralizan la exhibición de algunas piezas audiovisuales legitimadas económica o artísticamente, se vuelve más patente una divergencia de origen en la historia del cine. Podemos decir que Thomas Alba Edison proyectó, con asombrosas similitudes, un siglo antes, el primer iPhone.

Claro, el iPhone de Edison no podía intercomunicarse ni transportarse, pero predecía la dictadura de la imagen sobre el sujeto, la distribución individual de las imágenes. Imágenes en movimiento susceptibles de proyectar en el espectador un espacio y un tiempo, así como un relato. Un entorno profundamente ideológico: aquella vieja obsesión por las máquinas tragamonedas.

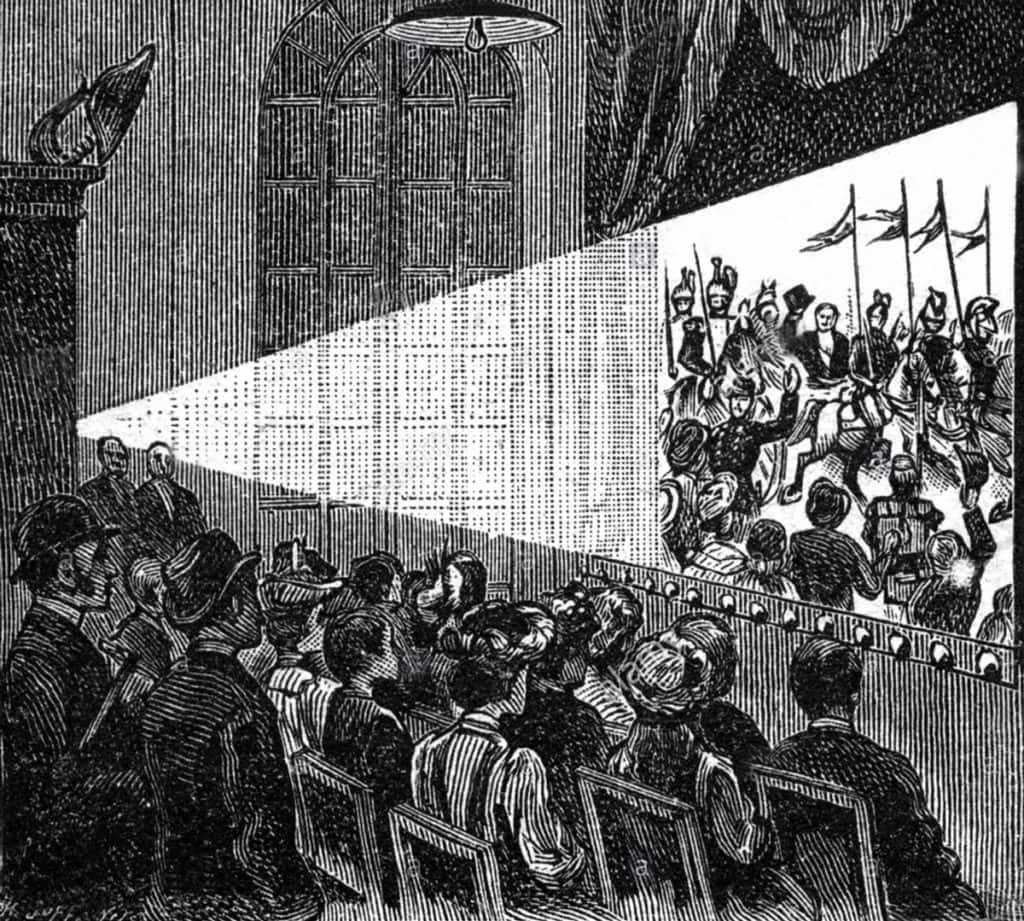

La experiencia colectiva de los hermanos Lumière en París ya es todo un lugar común. La apuesta al espacio colectivo fundó la vida del cine en torno a la historia de las amplificaciones sociales de la humanidad. Un espacio colectivo donde todos podríamos experimentar desde lo grupal, incluso, nuestras individualidades.

El cine de estos días, como el teatro en el siglo XX, está siendo desplazado de su centralidad en la cultura y ganando, por ello, libertad y sensibilidad. El modelo de Edison se ha propagado con la mayoría de las pantallas pequeñas (y medianas), y es parte del complejo y sofisticado procedimiento autónomo de control social que nos rige ¿Esa producción masificada de oportunidades seriales, en comunión individual con el consumo, se muestra agradecida con el cine? Claro que lo está, le encantaría heredar su nombre, de hecho.

¿Qué está pasando? El cine puede existir en cualquier pantalla, ser invitado a cualquier evento privado, discreto, iniciático, secreto y exclusivo. El cine puede exiliarse en la bolsa de cualquier pantalón, el cine puede incluso olvidar su nombre y, al igual que la conciencia colectiva, no recuperar la memoria hasta que la proyección en el espacio social vuelve a suceder. Sólo en el espacio social el cine es. Se trata de una percepción intransferible, frágil e inmediata a la vez. Se manifiesta un instante cualitativo. La sustancia del cine se cristaliza en el aire que ocupa, en la unificación de las miradas con la mirada del filme. Esta es la importancia de los festivales de cine. Un significado intangible.

Los festivales de cine en esta suerte de proeza ambientalista de rescate, donde los organismos en peligro son estos milagrosos bienes insustanciales, se topan sin embargo con una enorme contradicción. Los antagonistas principales no son las políticas de aplastamiento cultural de un mercado ausente o ignorante, o la falta de interés y el menosprecio de las instituciones, o las veladas disposiciones para limitar más el presupuesto, causas todas discutibles y casi nunca del todo reparables. Las principales fuerzas detractoras de los festivales resultan, en este caso, los monumentales personalismos construidos en torno a gran parte de sus programadores que impide crear estructuras colaborativas horizontales entre festivales de un mismo territorio, y articular una herencia de aprendizaje en la selección de películas para las siguientes generaciones de festivales. Siguiendo las estrategias mezquinas de los agentes de venta, festivales con miradas curatoriales similares se enfrentan y se sabotean como niños apostando canicas por una u otra película.

Aunque una gran mayoría de la producción cinematográfica subsista exclusivamente en el circuito de festivales y otros espacios asociados, sus administradores prefieren mirarse celosamente hasta que las condiciones de negociación sean convenientes, o simplemente uno de ellos se extinga.

Entender que este tipo de gestos nos vulneran es, al menos, obvio. La ausencia de visión territorial y colectiva es una desdicha que nace de nuestro propio ombligo. Ha llegado el momento de madurar la manera en que organizamos nuestros esfuerzos colectivos y personales. Entender que en estos eventos se juega también la soberanía de la mirada ante el avance arrollador del audiovisual utilitario.

En México hace diez años estaban ausentes casi todas estas iniciativas y hoy podemos empezar a pensar maneras creativas y menos exclusivas de disfrutar mucho más de este cine, de hacerlo cada día más público, más frecuente y libre. El trabajo de los programadores en reconocer el valor de una mirada es tan estimable como la conversión que esa mirada opera en la comunidad de un festival.

El mundo también está hecho de miradas. Múltiples, plurales y comunes, como el cine mismo.

Black Canvas, 2019